公開日:

更新日:

日本企業では、先に人材を確保してから仕事を割り振る「メンバーシップ型雇用」が主流でしたが、近年は、外資系企業で一般的な「ジョブ型雇用」が日本企業でも広がりを見せています。ジョブ型雇用とは、事前に職務内容を決めて雇用契約を結ぶ雇用形態です。

雇用契約の種類によって、担当する仕事の範囲や評価方法が異なるため、これから転職を考えている方は知っておきたいポイントといえます。

この記事では、ジョブ型雇用の概要や、メンバーシップ型雇用との違い、メリット・デメリット、企業の導入事例などをわかりやすく解説します。ジョブ型雇用を取り入れている企業や、導入予定の企業への転職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

ジョブ型雇用とは

ジョブ型雇用とは、企業が職務内容を定めてジョブディスクリプション(職務記述書)などで示し、その職務に適した人材を採用する雇用形態の一つです。必要なスキルや経験、勤務時間、勤務地などを採用前に提示し、企業と求職者が合意のうえで雇用契約を結びます。

ジョブ型雇用は、欧米で一般的な雇用形態であり、日本でも外資系企業を中心に用いられてきました。近年は国内の大手企業でも導入が進み、日本における注目度が高まっています。

「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」の違い

日本では、まず人材を確保してから仕事を割り振る「メンバーシップ型雇用」が主流です。ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用には、採用方法や給与制度など、さまざまな違いがあります。

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の主な違いは、以下のとおりです。

| ジョブ型雇 | メンバーシップ型雇用 | |

| 採用方法 | 職務を限定して採用する | 職務を限定せずに採用する |

| 採用方針 | 新規ポジションの採用や欠員補充が中心となる | 新卒採用が中心となる |

| 給与制度 | 業務内容に応じて賃金が決まる | 勤続年数や役職、保有資格などで賃金が決まる |

| 配置転換 | 原則、本人の同意がない限り異動は行われない | 定期的に異動が行われる |

| 人材育成 | 教育機会は少ない | 教育が手厚い |

| 解雇 | 担当業務が終了すると、雇用関係が終わることがある | 長期雇用が前提で、他部署へ異動する選択肢がある |

次の項目からは、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いのなかでも、特に知っておきたい「給与制度」「採用・解雇」「人材育成」の3つの項目を具体的に解説します。

給与制度

ジョブ型雇用では「職務給」、メンバーシップ型雇用では「職能給」が採用されています。

職務給とは、担当する業務内容の評価に応じて給与を決める仕組みです。年齢や在籍年数は給与に影響せず、仕事の成果で判断する傾向があります。

一方、職能給とは、職務遂行能力を基準にして給与を決める仕組みです。仕事を遂行する力を正確に測ることは困難なため、実際には勤続年数や役職、保有資格などが給与に影響することが一般的です。

そのため、メンバーシップ型雇用では、仕事で大きな成果を成し遂げていなくても、勤続年数とともに給与は上昇する傾向にあります。

採用・解雇

ジョブ型雇用では、ジョブディスクリプション(職務記述書)によって仕事の範囲だけでなく、勤務地も明確に定められているため、基本的に本人が了承しない限り転勤や異動はありません。ただし、担当業務が終了した場合は、そのまま解雇となる可能性があります。

一方、メンバーシップ型雇用では、採用時に仕事内容や勤務地が限定されていないため、本人が了承していなくても転勤・異動が行われることがあります。その代わり、長期雇用を前提としているので、担当業務が終了した場合でも他の業務を任され、同じ企業で働き続けることが可能です。

人材育成

ジョブ型雇用は、仕事に応じて人材を配置する雇用形態です。一定以上の経験やスキルを持つ人材を配置するため、基本的に企業が社員を教育するという文化はなく、必要に応じて自ら学ぶ姿勢が求められます。

一方、メンバーシップ型雇用はポテンシャルを見込んで採用している場合もあり、入社後に手厚い教育が行われることが一般的です。定期的な異動やOJT(On the Job Training)などのローテーション人事で、さまざまな現場や業務を社員に経験させる傾向にあります。

ジョブ型雇用が注目されている理由

なぜ近年、日本でジョブ型雇用が注目されているのでしょうか。ここでは、ジョブ型雇用が注目を集めている理由を5つ紹介します。

政府・経団連からの提言

ジョブ型雇用が注目されるきっかけのひとつに、政府や日本経済団体連合会(経団連)の提言が挙げられます。

経団連が2020年に公表した「2020年版 経営労働政策特別委員会報告」では、メンバーシップ型雇用を活かしつつ、導入可能な企業はジョブ型雇用を取り入れる必要があると提言しました。

その後「2022年版 経営労働政策特別委員会報告」のなかでも、ジョブ型雇用の導入・活用を検討する必要性について触れています。

また政府も、2024年6月21日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 年改訂版」で、日本企業の競争力を維持するため、ジョブ型人事(ジョブ型雇用)の導入を進める必要があると示しました。

参考

:2020年版 経営労働政策特別委員会報告|一般社団法人 日本経済団体連合会

:2022年版 経営労働政策特別委員会報告|一般社団法人 日本経済団体連合会

:新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 年改訂版|内閣官房

専門性の高い人材の不足

日本企業が、海外企業との競争を勝ち抜き、AIやIoT事業などの新事業に取り組むためには、高い専門性を持つ人材が必要です。

しかし、職務内容を限定していないメンバーシップ型雇用では、専門性の高い人材を集めにくく、その解決策としてジョブ型雇用が注目されています。

ジョブ型雇用は、業務に必要な能力に特化した人材を採用するため、専門性に優れた社員を集めやすいという特徴があります。また、日本以外の国ではジョブ型雇用が一般的となっていることもあり、ジョブ型雇用を採用することで、国外から優秀な人材を採用しやすくなる効果も期待できるでしょう。

終身雇用制度の維持が困難

これまでの日本では終身雇用が一般的でしたが、その制度を維持しにくくなったことがジョブ型雇用の導入を進める理由の一つとされています。

終身雇用制度の維持が困難となる原因は、右肩上がりの経済成長を前提とした制度であるためです。現在の先行きが不透明な経済状況では、人件費の問題があり、制度を維持できない企業も増加してしまいます。

ジョブ型雇用であれば、必要な仕事に応じて雇用関係を結ぶため、必ずしも終身雇用が約束されるわけではありません。また、組織の人材が滞ることや、優秀な若手を抜擢しにくくなるといった終身雇用の問題点も、ジョブ型雇用への切り替えが進む要因といえます。

テレワークの普及

2020年に広まった新型コロナウイルスの影響もあり、在宅勤務やテレワークが普及したこともジョブ型雇用が着目された理由の一つです。

従来の人事制度では業務内容や目標が定かでなく、社員の働きぶりを確認しにくい在宅勤務やテレワークでは、公正な評価が困難だといえます。一方、ジョブ型雇用は、担当する業務内容によって従業員を評価するため、在宅勤務やテレワークでも適切で公平な評価を行いやすい仕組みとなっています。

大手企業によるジョブ型雇用の導入

日本の大手企業でジョブ型雇用の導入が進んだことが、ジョブ型雇用への注目度を高めています。ジョブ型雇用を取り入れている主な大手企業は以下のとおりです。

- 富士通

- 日立製作所

- ソニーグループ

- 中外製薬

- KDDI

- 資生堂

- オリンパス

- ENEOS

- 三菱UFJ信託銀行

- メルカリ

このように、知名度の高い企業でジョブ型雇用の導入が進んでいます。具体的な導入事例については後述していますので、詳細が気になる方はそちらをご覧ください。

ジョブ型雇用で働くメリット

ここでは、ジョブ型雇用の職場で働く3つのメリットを紹介します。ジョブ型雇用ならではの魅力を確認しましょう。

専門的なスキルを磨ける

ジョブ型雇用では特定の仕事を担当するため、自身の専門的なスキルを磨きやすいことがメリットです。

例えば、ジョブ型雇用で経理担当として採用された場合、他の業務を経験する時間を削減できます。その結果、予算管理や会計処理など、短期間で経理として必要な能力が向上しやすくなるでしょう。

また、専門的なスキルを磨くことで、さまざまな企業から重宝される人材になれる可能性もあり、転職の選択肢が広がります。

成果に応じて評価されやすい

ジョブ型雇用では、仕事の成果によって給与を決める「職務給」を採用していることが一般的です。

職務給では、年齢が若い場合や勤続年数が短い場合でも成果を出せば評価され、昇給する可能性があります。評価ポイントが明確で、頑張り次第で昇給する可能性があるため、人によっては仕事のモチベーションが高まりやすくなります。

希望しない仕事を避けやすい

ジョブ型雇用で採用された場合、基本的にジョブディスクリプション(職務記述書)に記載されていない仕事を担当する必要はありません。他部署からの仕事や雑務などを行わなくてよいため、自身の業務に集中できます。

そのため、苦手な業務や担当したくない業務がある方にとって、ジョブ型雇用は魅力的な雇用形態といえます。

ジョブ型雇用で働くデメリット

次に、ジョブ型雇用の職場で働くデメリットを2つ紹介します。どのような課題を抱えているのかを見ていきましょう。

雇用が安定しない場合がある

ジョブ型雇用は、特定の仕事に取り組むことを想定し、その業務に必要な経験やスキルを基準に採用しています。割り当てられた業務がなくなった場合、雇用関係が終了する可能性があります。

また、企業によっては、実力不足と判断されると減給や降格となる場合もあるでしょう。そのため、同じ企業で長期間安定した給与で働きたいという希望を持っている方は、不安を感じるかもしれません。

自主的に学び続ける必要がある

ジョブ型雇用を導入している企業によっては、教育を受ける機会があまり用意されておらず、キャリアアップを目指すためには自主的に学び続けることが求められます。

そのため、自ら積極的に新しい知識やスキルを習得することが苦手な方は、苦労する可能性があります。また、就業する際に即戦力として一定のスキルを求める企業もあるので、その場合は入社するためにも自己研鑽が欠かせません。

企業がジョブ型雇用を導入するメリット

ジョブ型雇用の導入は、従業員だけでなく企業側にもさまざまなメリットがあります。

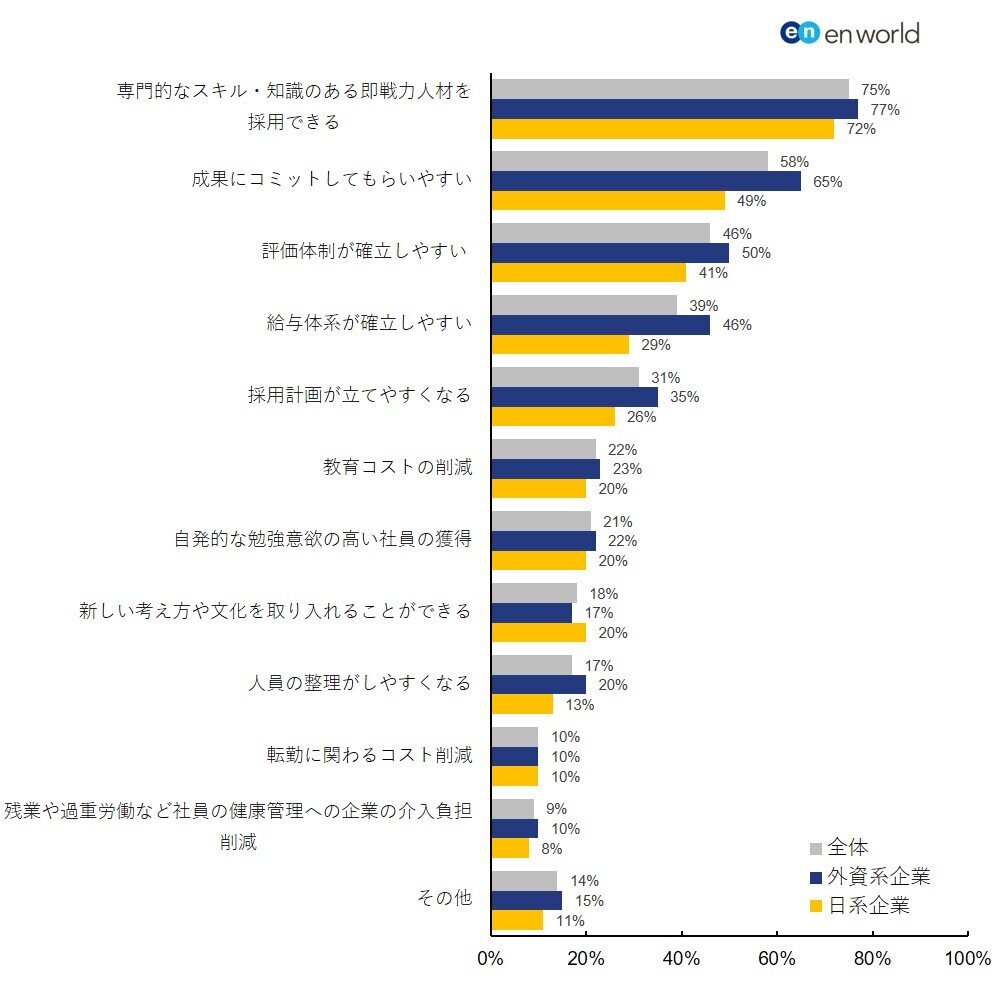

2020年にエンワールドが実施したジョブ型雇用に関する意識調査では、274社から回答が寄せられました。ジョブ型雇用の企業にとってのメリットを尋ねたところ、以下のような回答が得られました(複数回答可)。

もっとも多かったのは、「専門的なスキル・知識のある即戦力人材を採用できる」という回答です。

また、「成果にコミットしてもらいやすい」「評価体制が確立しやすい」といった点も、多くの企業からメリットとして挙げられています。

次の項目では、ジョブ型雇用導入による企業側のメリットを詳しく解説します。

参考:グローバル企業における「ジョブ型雇用」意識調査|エンワールド

即戦力となる人材を採用しやすい

ジョブ型雇用では、職務内容に適した人材を採用するため、必要なスキルや経験を持つ即戦力を確保しやすい点がメリットとして挙げられます。

一定以上のスキルや経験を有する優秀な人材であれば、効率的に業務を進められる可能性が高いです。そうした人材を中心に採用することで、会社全体の生産性が向上し、事業に好影響をもたらすことが期待されます。

教育コストを抑えられる

ジョブ型雇用は即戦力人材を採用しやすく、スムーズに業務に取り組めるため、教育にかかるコストや手間を抑えられます。

仮に教育が必要な場合でも職務内容が明確に定められていることで、必要なスキルに絞った効率的な育成が可能です。例えば、人事職として採用された場合は、採用活動や社員教育、労務管理など、人事に関連する分野に特化して学べます。

また、スキルの向上が業務成果に直結しやすく、その成果が給与に反映されることで、社員のモチベーションアップにもつながります。

明確な評価基準がある

ジョブ型雇用では、業務の結果に基づく明確な評価基準が設けられています。

そのため、上司や人事担当者の主観に左右されにくく、客観的かつ公平な評価が可能です。社員の評価に迷う場面が減り、評価業務にかかる時間の削減も期待できます。

また、評価基準が明確に示されていることで社員自身も納得しやすく、不公平感や不満の軽減につながります。

企業がジョブ型雇用を導入するデメリット

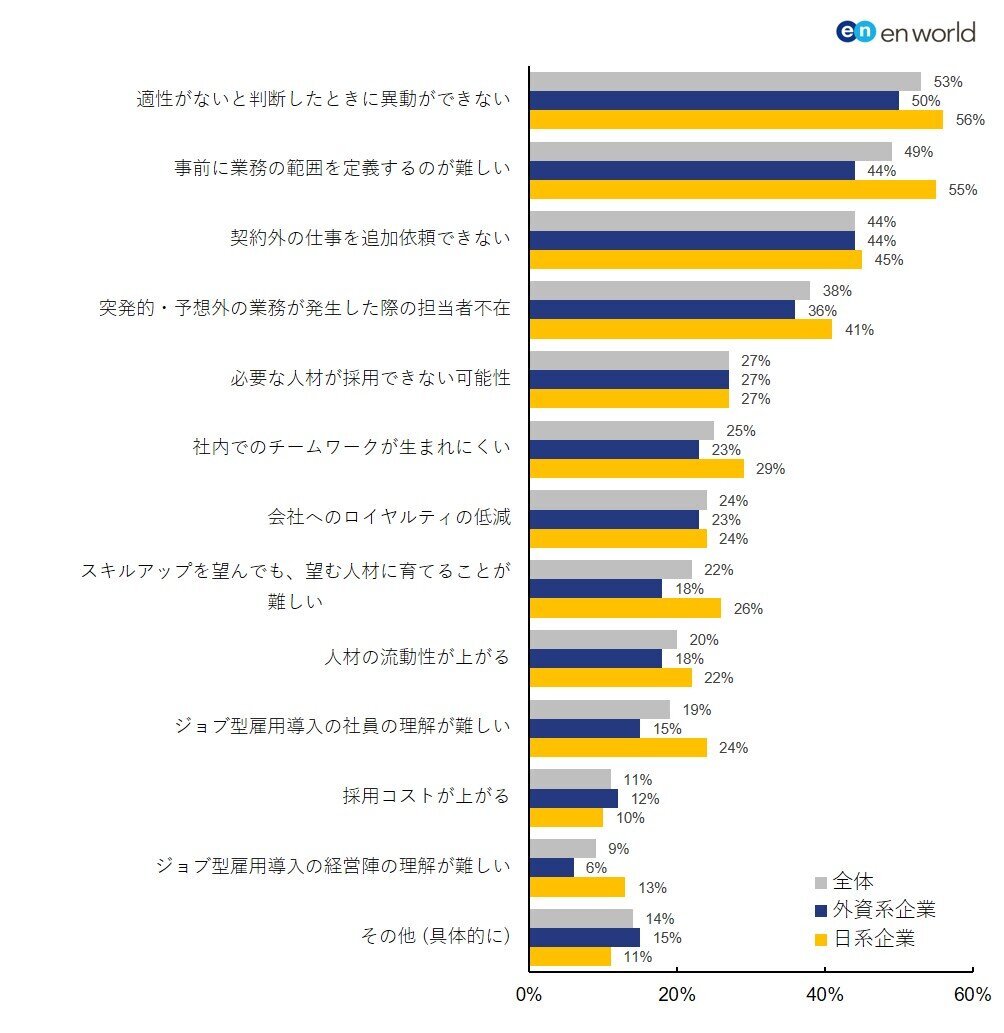

2020年にエンワールドが実施したジョブ型雇用に関する意識調査では、ジョブ型雇用のデメリットを企業に尋ねたところ、以下のような回答が得られました(複数回答可)。

もっとも多かった回答は「適性がないと判断したときに異動ができない」というものでした。

続いて「事前に業務の範囲を定義するのが難しい」が2番目に多く、3番目には「契約外の仕事を追加依頼できない」という回答が挙げられています。

次の項目では、ジョブ型雇用導入による企業側のデメリットを詳しく解説します。

参考:グローバル企業における「ジョブ型雇用」意識調査|エンワールド

会社の人員状況に応じた異動が難しい

ジョブ型雇用で入社した社員は、ジョブディスクリプション(職務記述書)に明記された業務を担当します。そのため、離職などで特定の部署が人手不足になった場合でも、別の部署から人員を異動させて補うことは困難です。

社内異動がしにくいため、人手不足が生じるたびに新たな人材を社外から採用する必要があります。その結果、採用にかかる時間や費用が増加しやすく、企業側の負担が大きくなるという課題があります。

好条件を求めて転職を考える社員が増える可能性がある

ジョブ型雇用で採用される専門性の高い人材は、転職市場で一定の需要があるため、複数の選択肢のなかから企業を選びやすいです。

そのため、同じ職種でよりよい待遇や環境を提供する企業があれば、好条件を求めて転職を検討する社員が増える可能性があります。

優秀な人材を社内に引き留めるには、給与や労働環境などを他社と同等、あるいはそれ以上に見直す必要に迫られる場合もあるでしょう。結果として、一人ひとりの人件費が高くなり、人材コストの増加につながることも考えられます。

チームワークが生まれにくい

ジョブ型雇用では、基本的にジョブディスクリプション(職務記述書)に定められた業務に沿って、社員が各自の仕事を担当します。

そのため、業務内容によっては社内のメンバーと協力する機会が減り、チームワークや一体感が生まれにくくなる可能性があります。結果として、助け合いや連携が希薄になり、働きにくさを感じる職場環境になるかもしれません。

また、個々が目の前の業務に集中する傾向が強まることで、会社全体への関心や貢献意識が薄れ、帰属意識の低下を招く恐れもあります。

ジョブ型雇用の主な導入企業

ここでは、企業のジョブ型雇用の導入事例を3つ紹介します。ジョブ型雇用を取り入れた目的や導入年、対象となる社員などについて確認してみましょう。

富士通

富士通はコンピューター機器や通信システム、情報処理システムなどを担う総合電機メーカーです。パソコンでは「LIFEBOOK」や「ESPRIMO」などのブランドが知られています。

富士通では、2015年頃から、25歳から35歳の社員の外資系企業への転職が増加する一方、経験豊富な人材の採用は進んでいませんでした。この状況を受けて、社員や社外人材にとって魅力的な企業となるためにも、人事制度を含めた人材マネジメントの見直しが必要と判断しています。

2019年に「IT企業から DX 企業への変革」を新たな経営方針として掲げ、ジョブ型雇用を経営改革の一環として実施することを決定しました。

富士通のジョブ型雇用の導入年と対象は、以下のとおりです。

- 2020年4月:約1万5,000人の管理職層に導入

- 2022年4月:約4万5,000人の非管理職層に導入

また、これまで新卒入社の社員には学歴別の初任給を適用し、入社1年後からジョブ型雇用の対象としていました。2026年4月入社以降は一律の初任給を廃止し、入社時から仕事内容や職責の高さに応じた処遇が適用される予定です。

KDDI

KDDIは、固定電話事業や携帯電話事業などを展開する電気通信業者です。「au」や「UQ mobile」などの携帯サービスで知られています。

KDDIは、5G通信事業を中核としたうえで、金融・エネルギー・DXなどの非通信分野への事業拡大を進めており、人材獲得・育成が急務となっています。また、会社の活力を高め、社員の挑戦意欲や成長意識を高めることなども目的に、ジョブ型雇用の導入に踏み切りました。

2019年12月にジョブ型人事制度の導入を決定し、以下の3段階で制度を展開しました。

- 2020年8月:経験者採用社員に導入

- 2021年4月:新卒入社の社員・マネージャー職に導入

- 2022年4月:全社員に適用

KDDIで導入されたジョブ型雇用は、欧米型のジョブ型人事制度とは異なることから、「KDDI版ジョブ型」と名付けています。個人主義ではなく、チームで成果を上げる働き方を重視しており、人間力を重要な要素として評価制度に取り入れています。

中外製薬

中外製薬は医薬品の研究、開発、製造、販売および輸出入を行っている医薬品メーカーです。抗体医薬品の分野では、国内No.1のシェアを誇ります。

中外製薬では、革新的新薬を主体としたイノベーションの促進を掲げ、それを支える人材・基盤を強化する必要があったことで、ジョブ型雇用の導入を決定しました。ジョブ型雇用を取り入れた目的は、以下の3つを実現するためです。

- 年功序列の撤廃:年齢や属性にとらわれずに活躍できる組織の実現

- メリハリのある処遇:処遇の上下がある仕組みの実現

- キャリア自律の推進:社員が自らキャリアを磨き、挑戦する環境の実現

2020年より、管理職以上にジョブ型の「職務等級制度」を導入しました。一方、非管理職はさまざまな職務経験が必要であり、特定の専門領域へ特化する段階にいたっていないことから、「役割等級制度」を維持しています。

参考

日本におけるジョブ型雇用導入の課題

ジョブ型雇用への注目が高まり、大手企業を中心に導入が進んでいる一方で、依然としてメンバーシップ型雇用を継続している企業も少なくありません。

ここでは、日本企業がジョブ型雇用を導入する際に直面しやすい課題を3つ解説します。

新卒一括採用が主流で、即戦力としての採用が難しい

日本経済団体連合会(経団連)が2024年に実施した調査によると、新卒採用で一括採用を取り入れている企業の割合は83.2%にのぼります(複数回答可)。新卒一括採用が一般的であることは、日本におけるジョブ型雇用の導入を進めるうえでの課題の一つです。

ジョブ型雇用では、職務内容に応じた即戦力人材の採用が基本となりますが、新卒者がその条件を満たすのは容易ではありません。たとえ大学で関連分野を学んでいたとしても、実務経験がない状態では入社直後から貢献するのは難しいでしょう。

また、新卒者にとっては、社内でさまざまな業務を経験することで自分の適性を見極めることが重要です。ジョブ型雇用では職務が限定されるため、適性に合わない業務を担当する場合、社内異動ができずに離職につながる可能性もあります。

参考:2024年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果|一般社団法人日本経済団体連合会

ジョブディスクリプション(職務記述書)の作成に手間がかかる

ジョブ型雇用を導入する際の課題として、ジョブディスクリプション(職務記述書)の作成に手間と労力がかかる点が挙げられます。ジョブディスクリプション(職務記述書)では、各職種で以下のような情報を記載する必要があります。

- 職種・職位

- 業務の目的

- 業務内容

- 責任・権限の範囲

- 必要な経験・スキル・資格

- 労働条件

- 待遇・福利厚生

しかし、職種によっては担当業務が多岐にわたり、業務内容を明確に定義することが難しいケースもあります。また、ジョブディスクリプション(職務記述書)は一度作成して終わりではなく、時代や業務の変化に応じて内容を定期的に見直す必要があり、継続的な管理が求められます。

見直しを怠ると、記載内容と実際の業務との間に違いが生まれ、適切な運用ができなくなる恐れがあるでしょう。

社員の制度への理解が必要となる

メンバーシップ型雇用を採用している企業では、年功序列や終身雇用などの制度が根付いているケースも見られます。そのため、ジョブ型雇用へ移行する際には、制度内容がどのように変わるのかを社員一人ひとりに丁寧に説明することが重要です。

例えば、ジョブ型雇用では業務内容の評価に応じて給与が決まるため、勤続年数を重ねても昇給につながらないケースがあります。制度への理解が不十分なまま移行を進めてしまうと、あまり給与が増えていないと感じた場合に不満が生じやすくなるでしょう。

なかには、制度の変化に適応できず、働きにくさを感じて離職リスクが高まる可能性もあります。

まとめ:ジョブ型雇用が一般的な外資系・日系グローバル企業への転職を検討している方は、エンワールドへの登録をご検討ください

ジョブ型雇用は、採用時に職務内容を明確にし、職務に適した人材を採用する雇用形態です。自身が得意分野に集中して専門的なスキルを磨けるほか、成果に応じた評価を受けやすいというメリットがあります。

日本でもジョブ型雇用への関心は高まっていますが、現在もメンバーシップ型雇用を採用している企業が一般的です。

そのため、自身のスキルを集中して磨きたい方や、仕事内容に応じた報酬を得たい方は、ジョブ型雇用が主流の外資系・日系グローバル企業への転職を目指す選択肢もあります。

エンワールドは、外資系・日系グローバル企業への転職支援に強みを持つ転職エージェントです。入社後の活躍まで見据え、一人ひとりに合わせた最適なサポートを行っています。外資系・日系グローバル企業への転職を考えている方は、こちらから新規会員登録してみてください。

エンワールド編集部

外資系・日系グローバル企業のハイクラスに精通するエンワールドの編集部員が、転職やキャリア、日々の仕事のお悩みに役立つ情報を執筆します。